海外研究:如何預測抗癌藥物的耐藥性

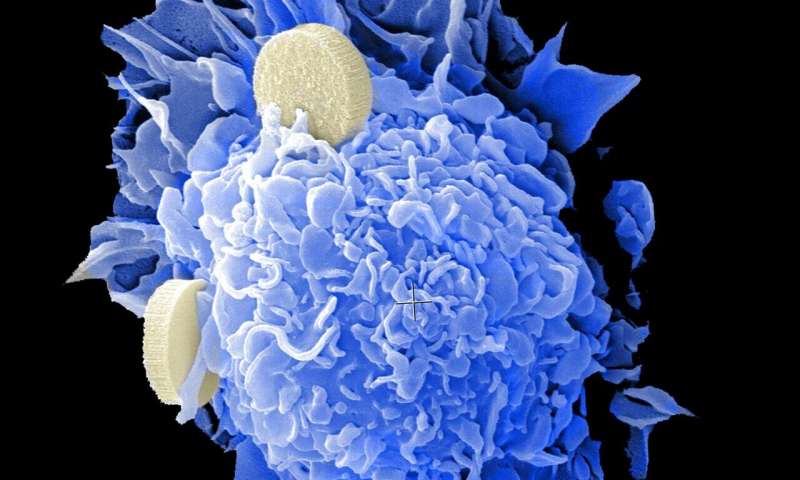

發布日期:2023-10-20癌細胞可以通過遺傳和非遺傳機制,對治療產生耐藥性。但目前,尚不清楚這些抵抗途徑之一如何以及為何盛行。了解癌細胞的這種“選擇”可能有助于我們設計更好的治療策略。現在,Jean-ChristopheMarine教授(VIB-KU魯汶癌癥生物學中心)的團隊表明,某些干細胞的存在與非遺傳抗性機制的發展相關。他們的研究發表在著名的《癌細胞》雜志上。

抵抗的兩種途徑

盡管癌癥治療在過去幾年取得了長足的進步,但耐藥性仍然是一個主要問題。當癌細胞對靶向它們的藥物產生耐藥性時,它們會繼續擴散,即使患者正在接受治療。

直到最近,人們還認為這種抵抗力完全是通過癌細胞中的突變(基因改變)產生的。然而,新的研究表明,對癌癥藥物的抗性也可以通過改變某些基因表達而不改變DNA序列的非遺傳機制產生。

Marine教授解釋說:“非基因重編程作為治療耐藥性驅動因素的重要性尚未在該領域被廣泛接受。雖然我的團隊已經證明藥物耐受性可以由非基因機制驅動,但強有力的證據表明耐藥性可以在缺乏時獲得仍然缺乏遺傳原因。”

在他們的研究中,Marine教授團隊堅定地確立了非遺傳機制導致黑色素瘤治療抵抗。關鍵問題變成了“癌細胞如何在不同的耐藥途徑之間‘選擇’?”

神經嵴干細胞是關鍵

令人驚訝的是,該團隊證明抵抗之路是預先確定的,而不是隨機選擇的。他們表明,特定細胞群(神經嵴干細胞)的存在會導致黑色素瘤的非遺傳性而非遺傳性耐藥性。一個可能的原因是這些神經嵴干細胞表現出“表觀遺傳可塑性”,這意味著這些細胞具有更強的能力來選擇它們表達的基因和表達量。這些細胞會重新編程以逃避治療壓力。

研究人員還確定了驅動神經嵴干細胞出現并促進其存活的信號通路。該信號通路關鍵取決于蛋白質粘著斑激酶(或FAK)。通過阻斷這種蛋白質的活性,該團隊能夠顯著減少患者來源的異種移植物(來自人類患者的腫瘤細胞,移植到小鼠體內)中非遺傳耐藥性的發生。

對腫瘤細胞生物學的新基本見解與最近發現的對癌癥藥物的非遺傳抗性機制相結合,具有深遠的臨床影響。

參與該研究的高級博士后FlorianRambow解釋說:“這些發現具有幾個重要的臨床意義。我們不僅展示了抑制非遺傳抗性的可行方法,而且我們還證明了,特定細胞的存在決定了哪種抗性機制很可能發生。這一觀察,是預測患者潛在耐藥途徑和開發個性化治療的關鍵。”