受體結構揭示了癌癥治療的新靶點

發布日期:2021-12-04一種稱為間變性淋巴瘤激酶 (ALK) 的分子,是多種癌癥的驅動因素,包括小兒神經母細胞瘤、B 細胞淋巴瘤和肌成纖維細胞腫瘤。

但多年來,關于這種分子的很多內容——它在體內的作用、哪些分子與其相互作用、它的外觀,仍然未知,限制了針對它進行治療的努力。

現在,耶魯大學領導的兩項研究發表在《自然》雜志上,揭示了這種分子的結構,為癌癥治療發展開辟了新途徑。

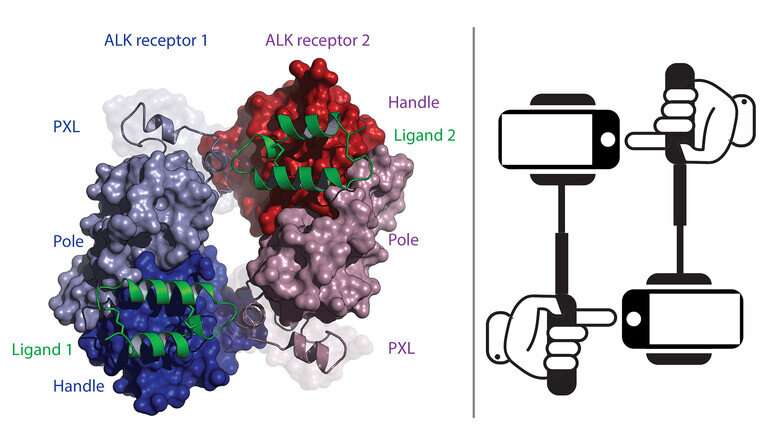

ALK 分子是一種受體,一種位于細胞膜中并對與其結合的其他分子作出反應的蛋白質,主要存在于大腦和中樞神經系統中。幾十年來,它一直被描述為“孤兒受體”,因為它的配體或與之結合并激活它的物質,直到 2015 年耶魯大學的研究人員解開這個謎團才為人所知。

這一發現,是了解這種受體及其作用的重要一步。研究人員說,揭開它的結構代表著又一次飛躍,“要針對這樣的受體進行治療,您想知道如何阻斷或刺激它,但除非您知道其結構,否則您無法做到這一點,”藥理學教授兼藥理學教授約瑟夫·施萊辛格說。