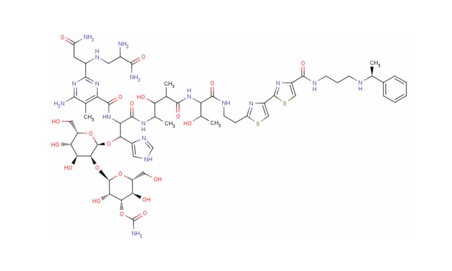

治療鱗狀細胞癌的藥物-博來霉素(硫酸博來霉素)

發布日期:2017-10-11

介紹國外治療鱗狀細胞癌的藥物-博來霉素(硫酸博來霉素)

適應證

淋巴瘤、鱗狀細胞癌、睪丸癌、惡性積液。

藥理

(1)作用機制:與DNA相結合,從而抑制.DNA的合成,并在較小的程度上抑制RNA和蛋B質的合成。通過由基引起DNA鏈的裂解,同時,通過顯著抑制DNA連接酶抑制DNA的修復。特異性作用于細胞的G2期,也可以作用于G,期末,S和M期。

(2)藥物代謝:通過微粒體還原激活,與組織結合,但不與血漿蛋白結合;幾乎在所有組織中通過水解廣泛降解。所有游離藥物和代謝產物均通過尿液排出。

毒副作用

(1)劑量限制

博來霉素性肺炎表現為呼吸困難、干咳、濕羅音,X線片呈間質性改變,彌散能力減弱、缺氧、低碳酸血癥,可致命,累積劑量<2000/m2的患者出現肺間質纖維化和肺功能不全的概率為1%,而大劑量患者出現的概率為10%。高齡、患有潛在肺部疾病,曾經接受或正在進行胸部放療,以及曾接受過博來霉素治療,為博來霉素性肺炎的易發因素。

(2)常見

1)過敏反應較常見,表現為輕度到重度的寒戰及發熱(25%的患者),多見于注射后4~10小時內。隨給藥次數增加,超敏反應發生率下降和嚴重程度亦減輕。

2)使腫瘤和正常組織對放療敏感。

3)皮膚反應(50%的患者):伸側皮膚色素沉著(如手指、肘部)、色素沉著紋;硬化、敏感或指甲脫落;手掌和手指角化,硬皮病樣改變;皮膚痛敏、瘙癢、蕁麻疹、紅皮癥、脫皮、脫發。

4)食欲減退、口腔黏膜炎;注射后出現口腔酸敗味(“臭襪的味道”)。

(3)偶見

惡心、嘔吐、味覺異常;輕度可逆性骨髓抑制、雷諾現象、靜脈炎、注射部位疼痛。

(4)罕見

1)肝毒性、心包炎、動脈炎。

2)1%?7%的淋巴瘤患者出現過敏反應,通常在第一次或第二次用藥后發生,特別是劑量達25U/W或者更多的時候。這種特異質反應表現為暈厥、發熱、寒戰和哮喘,可發展成低血壓、腎衰竭、心血管危象。

用法

在第一次治療前,應進行2-U劑量試驗,通過1?2小時的觀察期,以減少潛在的心血管危象的發生。

(1)劑型:15U和30U(mg)注射劑。

(2)劑量調整:對于患有慢性阻塞性肺疾病的患者,不得使周本藥劑。如果患者出現紅皮病(持續的治療可導致致命性剝脫性皮炎)癥狀或間質性肺疾病的癥狀、體征,應立刻停藥。一般不需常規肺功能檢查;一些機構建議檢測一氧化碳彌散能力。腎功能不全的患者應減量。

(3)劑量:避免累積劑量超過400U;—些醫師限制總量多不超過300U。

1)10~20U%肌內注射、靜脈注射或皮下注射,每周1~2次(每周2次注射,單次劑量>20U,可能引起皮膚的嚴重毒性反應);

2)或每天15~20U/m2注射,連續輸注3?7天;

3)或60U/m2,溶于100ml生理鹽水,用于腔內治療。

(4)藥物間的相互作用

1)非格司亭等粒細胞集落刺激因子可增加肺毒性。

2)放療和高氧濃度可增加肺毒性。

3)博來霉素可減低血清中地高辛、苯妥英鈉及齊多夫定的血清濃度。